Les vinyles africains des années 70 : redécouverte d’un âge d’or

Tout amateur de vinyle et de musique sait que certains disques témoignent d’un moment de grâce où créativité, énergie collective et artisanat d’exception convergent. Les vinyles africains des années 70, longtemps oubliés, incarnent à merveille cette fusion magique. Sur les platines du monde entier, ces galettes précieuses — pressées parfois à moins de 2 000 exemplaires — ressuscitent aujourd’hui les sons d’un continent alors en ébullition musicale. Plongez au cœur d’un âge d’or dont les sillons racontent une histoire captivante, à écouter les yeux grands ouverts sur la pochette colorée.

Un boom musical sans précédent sur le continent

Les années 1970 marquent un véritable basculement pour la musique africaine. Avec plus de 7 500 albums enregistrés au Nigeria, au Ghana, au Cameroun, en Côte d’Ivoire ou encore en République Démocratique du Congo, la décennie voit émerger une génération d’artistes qui s’approprient tour à tour highlife, afrobeat, benga, rumba congolaise, funk et rock psychédélique. Dans les studios de Lagos, Accra ou Kinshasa, des labels indépendants — comme Tabansi, Makossa ou Editions Vévé — pressent à tour de bras des disques, qui circulent ensuite lors de fêtes dansantes, sur les ondes ou dans des marchés modestes par milliers.

Ce foisonnement s’explique notamment par les politiques de soutien aux arts post-indépendance, et par l’apparition de presses locales : le Nigeria, par exemple, comptera près de 15 usines de vinyles actives entre 1970 et 1980. Ces presses rendent la musique plus accessible, mais, paradoxalement, aussi éphémère : faute de moyens et de droits, très peu de copies survivent aujourd’hui en état. On estime que moins de 30 % de cette production colossale est répertoriée de nos jours.

Des voix singulières, révélatrices d’une Afrique plurielle

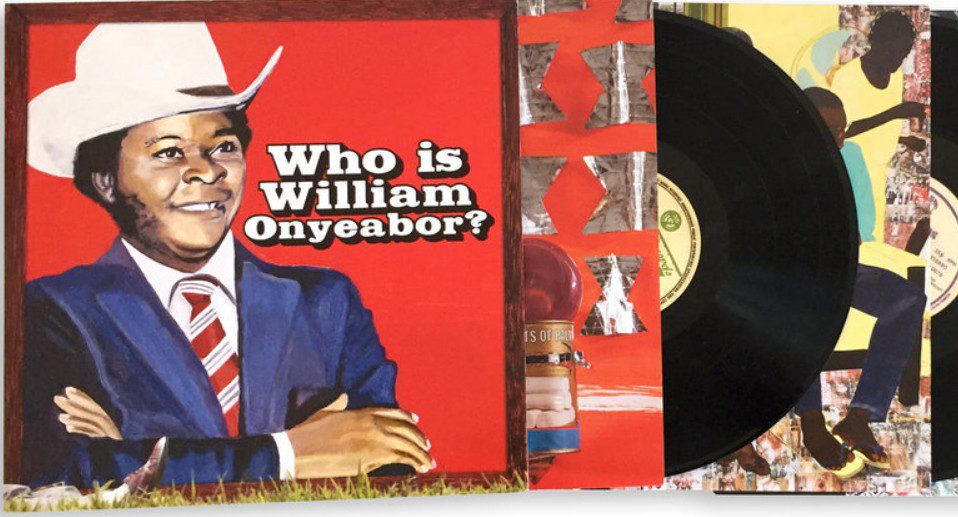

S’il est tentant de citer les phares Fela Kuti ou Franco, le trésor des années 70 africaines se niche bien au-delà des icônes. Ainsi, le Nigérian William Onyeabor reste l’une des figures les plus fascinantes : autodidacte et entrepreneur, il fusionne synthétiseurs et afro-funk sur ses huit albums autoproduits entre 1977 et 1985, dont « Atomic Bomb », réputé pour n’avoir été pressé qu’à 1 000 exemplaires originaux. Autre exemple, le Togolais Roger Damawuzan explose en 1977 avec « Wait For Me », où s’entrelacent cuivres hérités de James Brown et énergie des bal poussières d’Afrique de l’Ouest.

Au Cameroun, le groupe Dikalo, mené par Eko Roosevelt, crée un mélange incandescent de bikutsi, funk et soul sur « Soukeina », album mythique pressé à moins de 1 500 exemplaires en 1975. Quant au Béninois Vincent Ahehehinnou, ses compositions aux rythmes denses publiées sur le label Albarika Store sont devenus des objets cultes : son LP « Best Woman » (1978) s’arrache aujourd’hui à plus de 700 € sur le marché des collectionneurs, record jamais atteint du vivant de l’artiste.

Le vinyle africain : bien plus qu’un simple format

Fascinant par leur rareté, ces vinyles sont aussi des objets de mémoire collective. Format préféré des DJ’s et audiophiles, leur sonorité chaude fait vibrer les percussions du Ghana, les basses nigérianes, ou les guitares congolaises comme aucun autre support. Leur surface patinée porte les traces des bals, des saisons chaudes, et conserve l’essence brute des enregistrements analogiques d’époque — parfois réenregistrés directement dans les clubs !

Mais posséder un vinyle africain, c’est aussi voyager à travers l’histoire visuelle : les pochettes sérigraphiées de Prince Nico Mbarga ou Volta Jazz rivalisent de créativité, utilisant 3 à 5 couleurs vives et des typographies uniques, imprimées artisanalement en tirages souvent limités à 500 exemplaires.

Le retour en grâce et la quête du graal

Depuis les années 2010, la renaissance du vinyle pousse labels et diggers à partir sur les traces de ces chefs-d’œuvre oubliés. Des rééditions — souvent limitées à 1 000 copies pour conserver l’esprit d’origine — permettent à une nouvelle génération de découvrir le groove envoutant de Kings Aigbologa Bucknor, les subtilités du mulatu éthiopien de Hailu Mergia ou la pop touarègue d’Etran Finatawa.

Le marché reflète cette fièvre : un original de « Take Your Soul » du Ghanéen K. Frimpong & His Cubano Fiestas, pressé à 2 000 exemplaires en 1974, s’est récemment vendu à plus de 2 500 € sur Discogs. On estime que la demande pour les vinyles africains a augmenté de 200 % en dix ans, une progression unique dans le milieu du disque de collection mondiale.

Transmission et écoute active : un héritage vivant

Écouter ces vinyles, c’est pratiquer l’écoute active, manipuler l’objet, plonger dans les détails du label, sentir la pochette cartonnée vieillie. Chaque disque est une énigme à décrypter, dont la rareté et l’authenticité renforcent la dimension rituelle — une expérience que ni le streaming ni les rééditions numériques ne sauraient imiter. Pour beaucoup, commencer une collection est autant un geste musical qu’un acte de sauvegarde du patrimoine africain, dont à peine 10 % des sorties originales seraient digitalisées à ce jour.

Le sillon africain des années 70 est un livre d’histoire à écouter, sentir et transmettre. Osez la découverte : posez par exemple sur votre platine « Sinasos » du groupe congolais Stukas Boys, si rare que moins de 600 copies existeraient dans le monde. La magie d’un âge d’or se cache peut-être au bout de votre diamant.